ワークショップや会社のグループワークをする際のファシリテータになるときは緊張するものです。

ファシリテータはそこそこの素養がある方がなっている印象ですが、勉強会にくるようなファシリテータを除くと苦手という方もいるでしょう。

そういう方の一例で、先日、初心者ファシリテータの指導をしてきました。

これからファシリテータをする方にも役立ちそうなポイントをまとめて共有してみます。

1. 声の方向性の輪

ファシリテータをするときには、声の方向性を意識しましょう。

声が大きい小さいというのは(もちろん努力もありますが)その人の個性を含む個性と捉えるやり方が最近主流になっています。

だから、無理して大きな声を出してファシリテータをするべきとは感じません。

するべきところは、静かな雰囲気を保ったままでもいいので全体に通る声を出すことです。

その際には、声の方向性を意識するといいでしょう。

二人の場合の声の方向は基本双方向です。

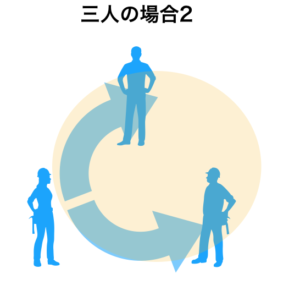

3人の場合に同じ話し方をしてしまうと、うまく相手に伝わりません。

発言内容以前に、声が届いていない状態になってしまいます。

声を出す方向性のイメージは円形になります。

全体に届くように。

声を大きくする必要はありません。

全体を包むような方向性を大切にしましょう。

2. 指示が具体的か

ファシリテートをする際の指示は具体的でしょうか。

具体的な指示ができているかを確認しましょう。

ファシリテータの要素を持っている参加者がいれば、

「ここでまとめておかないと、間に合わないな」

「ここではもっと発言を増やしてあとで幅を広げておこう」

などとリードしてくれます。

でも、参加者もそれほどの経験がなければ、上手にファシリテータがリードするべきところです。

リードする際に大切なのは、具体的な指示です。

「意見を出しあいましょう」で足りなければ、

「1分とりますので、自分の考えを一つ付箋に書いてみましょう」

↓

「付箋に書いた意見をお互いに発表し合いましょう」

などと、ステップを追って指示してあげます。

具体的に落とし込むようにしましょう。

3. 締め切り時刻定期的に伝えているか

締め切り時刻を細かめにアナウンスしましょう。

「10分で考えましょう。」

でいいのですが、

「5分経ちました」

「後2分なので、まとめ始めましょう」

など、促しましょう。

間違いたくない人が多いので、できる限り時間をかけたがる傾向があるかもしれません。

しかし、ファシリテートがいるような議題であれば答えが一つに決まらない。出た答えが合っているかも判断が使いない。

そもそも合っているかを考える必要はないのですが。

という訳で、締め切りを定期的にアナウンスし、締め切り効果を存分に使います。

4. 演劇と考えよう

ファシリテータとは役割です。

だから、その場ではファシリテータの役割を

しっかりと演じてよいのです。

ロミオとジュリエットの演目で、

その主人公が自信なさげに話していたら

観客はよくわからなくなってしまいます。

ワークショップは観客を巻き込んだ

演目になりますが、その主役が自信なさげであると

全体がうまく回りません。

ロミオも色々な演じ方があります。

それでも、どの方も自信を持って演技を

しています。

その状態を作りましょう。

その場をリードしてくれることが

参加者にとって当然です。

自信を持ってファシリテータの役割を遂行しましょう!

まとめとして

ファシリテータは、日頃の感性を使う傾向があります。

だから、できる人は上記のようなアドバイスがなくてもできてしまう。なんとなくでこなせてしまうので、ファシリテータがつとまってしまいます。

でも、ワークショップの本質から考えるとファシリテータの技術がある方だけがファシリテータをするのではなくて、その分野の知見や経験がある方が進行をする方が実りあるものになることを何度も見てきました。

結果として、ファシリテータが苦手だけれどもファシリテータにならないといけない場面が出てきます。

初めてであったり慣れてない人がファシリテータをする際の技術的な要素を今回まとめてみました。

苦手と感じる方はぜひ使ってみてください。

2. ファシリテータの支持は細かく具体的に行う

3. 締め切り時刻を細かく定期的に伝える

【編集後記】

雨が不定期に降るのでジメジメですね。

東南アジアの国よりも暑いんじゃないかなんて話も出てました。

【運動記録】

ジョギングX ストレッチO 筋トレO サプリO

【一日一新】

こいくち

【子育日記(2歳)】

熱が下がらず。

調子が悪いのであたふたしながら解熱。

もうしばらく様子見です。