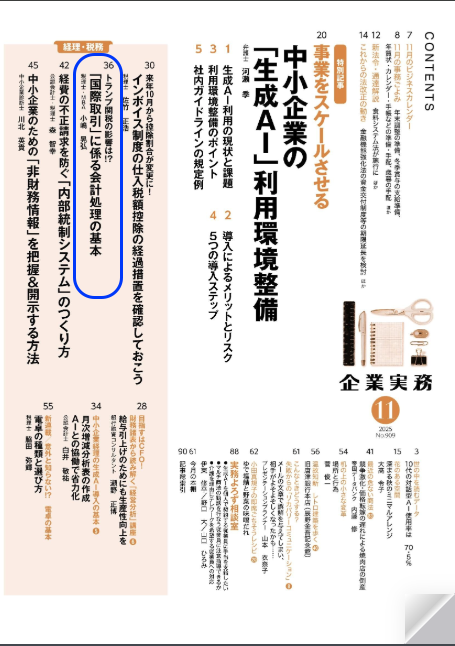

貿易関連の記事の執筆として、『トランプ関税の影響は!?「国際取引」に係る会計処理の基本』という記事を企業実務2025年11月号に執筆しております。

お手すきのときに読んでいただければと思いますが、編集者の方に執筆を依頼された際に、検討している事項をまとめてみます。

タイトルと想定読者

雑誌の記事の場合、「こういった内容で執筆をしてほしい」とご依頼を受けることが多いです。

ご依頼のお題に対して、どういう方向性の記事を書けるかを検討します。

例えば、今回のオーダーをもっと広い範囲で考えれば、「国際取引」全体になります。国際取引でいくと、物品のやり取りだけでなくサービス提供やライセンスの供与も考えられるでしょう。貿易として絞れば、輸出・輸入・三国間貿易など、パターンがでてきます。

今回は、アメリカのホットな動きに対して、実務的な想定をして取組むということなので、上記のようなうちで、どこに焦点を当てるか、定まってきます。また、私が書けても、それに対して需要があるかは別の話。経験上であったり、ウェブ上のマーケティングだったりで、需要がある内容かを検討します。

参考書籍を探す際にも、どれくらい書かれているか、どれくらい書かれていないか、どの分野で書かれているかも見ています。時間がかかるのですが、「書けるから書く」というよりも、根拠を持って提案をしやすいので、先行研究もできる限り行っています。

そうやって行っても、記事の場合は全体の一部の内容でしかないですが。それでも、ご依頼をいただいた方の情熱に応えられるように、自分なりの方向性の提案、こういうった内容が書けるということを、ご依頼に対して行うことが多いです。

内容の深度

どれくらい深く書くかは、そのときどきで迷う点です。

大学院でなにかを書くときは、知識の領域を広げる活動と認識しているので、できる限り定義やら新しい研究範囲に迫ってきます。少しでも書いていないところであれば、触れて後人の参考になれればなどと、意気込みだけはいっちょ前で書きます。

革新的な結果を求められなくても、定義づけや理論付けの前提を作る部分は、多くの人に役立つ点です。

しかし、一般向けの記事の場合は、丁寧に書くようにしています。

難しいことをがむしゃらに求めるのではなくて、簡単なことはもっと簡単に、触れなくていいことは最小限に、核心部分も親戚の会議でなんとか伝わるくらいのレベルにかみくだくつもりで書いています。

この塩梅は、ご依頼をいただいた方の想定読者、レベル帯に関わってきます。

少し、難しく書いてほしいというオーダーがあれば、こちらも納得ができる共通認識を持った上で、それに合わせていることが多いかなと。

塩梅としても、絶妙な範囲を求められることは、あまり多くないので、どちらかに振り切っている気がしますが。

用語ルール

用語のルールにもこだわっています。

専門用語というのは、定義されているものです。

紙面上の制約があるので省かれることが多いのですが、学術系の素養があると感じた場合は、用語に結構こだわっています。

誰かが何となく書いた雰囲気の言葉を話の骨子に持っていくことはないように。

今回の執筆は、貿易用語も多く出てきているので、そのあたりの定義をどこから持ってくるかは、かなりこだわりました。おそらく、編集者さんの側では、あまり気にならず、ささっと読み流されているところかとは感じますが。それでも、専門部分はこちらの領分として、信頼いただける品質を心がけています。過剰と言われると痛いところです。時間がかかるので。

インコタームズの話は、国際商業会議所がその元出典だと考えているので、その出版本にも当たっています。日本側の翻訳のパターンについて、学術系の本も確認していますが。商法分野のアップデートもあります。今回は触れていませんが、学術としてきちんとした日本の法体系に落とし込むところも面白いです。

そんなところで、執筆依頼を受けた際の初期提案ですることをまとめてみました。

/

【編集後記】

子どもの英検3級の対策中です。英検は受験時の足切りとして機能しています。研究したこともありますが、英語検定協会の営業力が強いですね。