だからこそ「学習+ブログ」は、学びの効果が高くなります。

学習記録ブログは自身の学びと発信を両立させるもので、オススメです。

しかし、アクセス数を意識するなら注意点もあります。

直近で学習記録ブログをしてみましたので、はじめ方と注意点をまとめます。

学習記録ブログのススメ

学習記録ブログは強制的にアウトプットの場所を作れます。

ひと目に触れる場所を作るのは大きなメリットです。

多くの方が学びのアウトプットに学習記録ブログをしております。

オススメしている方も多いのですが、一例をあげるとこちらです。

それと同等とは言いませんが、ブログは発表の機会にできます。

学習記録ブログの始め方

もくじの作成から始める

学習記録ブログはそのまま下記進めることもいいのですが、全体を眺めると書きやすくなります。

目次をちょっと統合しつつ、需要がありそうなことについて書いていきます。

ちなみに、ある程度関連している記事が増えてきたら公開している方もいます。

構成と網羅性とgoogleプロトコルに気をつけよう

あくまで噂ですが、アルゴリズムアップデート後では網羅的な記事が評価されると。

Google順位変動、2019年3月アルゴリズムアップデートの実施と影響

上記のもくじから書くやり方は、書きやすいです。

一方で、ぶつ切りになるので網羅性との兼ね合いは上手にしないといけません。

どういったまとまりで切り取るかは、その人の手腕でしょう。

アクセスが集まらないとブログ全体の評価が下がる

こちらも噂の域ですが、数件しかアクセスしない記事がたくさんあるとブログ全体の評価が下がると。

気にすると書けなくなるので、あまり考えてもしょうがないです。

私の失敗例は後述しておりますが、失敗しても気にせずいろいろ試すことがいいです。

くまおさんのアウトプット例

勝手ながら、くまおさんの記事を使わせていただきます。

くまおさんは税理士受験生応援で記事を書かれています。

すでに91もの応援関連の記事を書かれています。

こちらを学習記録ブログに見立てて、この先のくまおさんの記事の方向性を勝手に作っていきます。

もくじとリンクの作成

91記事も記事があり、タグはあるものの見やすいまとめがあってもいいかもしれません。

内部リンクを増やす意味でも、もくじを作成します。

また、作った記事同士の中に、次に読んでほしいものの道筋を立てていくのもいいかもしれません。

もくじ例として

たくさんの記事がありますので、簿財を中心に抜いてみました。

◆税理士試験 簿財 退職給付引当金 (簡便法)は「>1つ」で解ける!

◆税理士試験 簿財 簿記一巡(C/F)の法人税等は「>2つ」で解ける!

◆税理士試験 財務諸表論:理解してから暗記をしたいアナタへ

◆税理士試験 簿記論:2月末残高試算表の総合問題をどう攻略するのか?

◆税理士試験 簿財:簿記一巡の商品系は箱図3つで解ける!

◆税理士試験 簿記論:答案復元ってどうすればいいの?ー私の復元答案を公開します!

キーワード醸成からの変更

キーワード醸成で寝かせている期間がおおよそ経過していっているので、順次見出しなどの変更をしていくでしょう。

こちらの記事へたどり着くとして、タイトルキーワードと検索結果を見てみます。

「簿財 退職給付引当金」で、検索数334,000件中1位。

「簿財 退職給付引当金」はかなり一般的なワードでしょう。

税理士先生もたくさんいるなかで、1位。

上手にされればキーワードを自分に引き寄せられる例ですね。

必要に応じて、タイトルのキーワードも調整も試していきましょう。

私の学習記録ブログはアクセス数が集まらず失敗例

学習ブログがいいことずくめかというとそうではありません。

自分の失敗をしっかりとさらしておきます。

失敗1:人気のない分野の学習記録ブログ

一定時期、租税法のまとめをしてみました。

しかし、これがまたアクセスが全然ありません。

検索キーワードで2位になっているものや、上位に来ているものは多数あります。

キーワード調整をして、ちょっとは上がってきてはいるのですが、税理士受験よりも租税法を学ぶ人がさらに少ない現状があります。

弁護士で租税法を選択する人は、約6%(約100人)しかいませんから。

アウトプットと自分の学習としては良かったのですが、分野によってはアクセスが見込めないです。

また、アクセスが見込めないとブログ全体の評価を下げることになってしまいます。

将来的な布石もあって今のところは気にはしません。

でも、アクセス数を第一に考えるなら、アクセスが見込めない記事の頻度は週1-2程度にしておいた方が無難でした。

失敗2:稚拙なものにならないかはやはり気になった

がんばってみても、自学のためのこともあってのやはり質は気になりました。

アウトプットのために本をたくさん仕入れて読んでみましたが、質にばっちり自信があるかといえばそうでもありません。

想定より記事数は少ない状態。

勢いをもって、書き続けることが必要ですね。

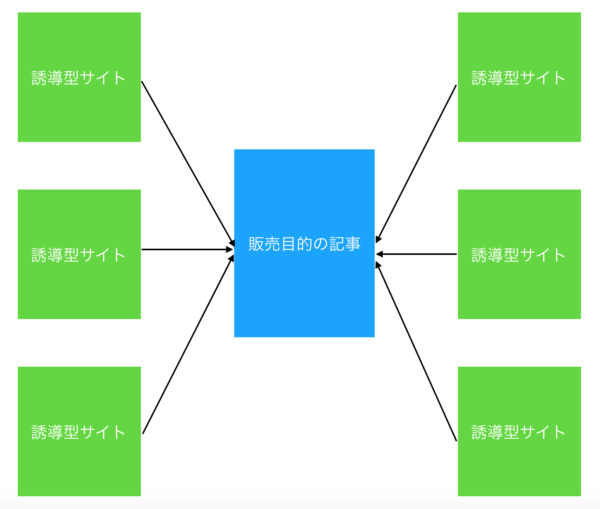

失敗3:誘導型の記事とみなされる学習記録ブログ

誘導型の記事とは

特定の記事に誘導をして広告の品を買わせる内容です。

誘導型は、特定の販売サイトに向かってリンクを貼っているサイトになります。

構成イメージはこうです。

評価を下げないように誘導型に見られる内容をやめよう

誘導型にみなされる記事はある程度の恣意的に作られるものです。

読んでいる方は、誘導型を必死に作ることはないはず。

知らず知らずのうちに誘導型になっていることは避けましょう。

学習記録ブログのまとめとして

学習ブログを始める良さは

- 強制的なアウトプットの場所ができる

- 反応を見れる

- 良いものをつくろうという気になる。

- 自分の学びにもなる

- ネタの充実

ブログを書くときにはネタの充実も課題です。

学習記録ブログでは、まとめる時間に困ってもネタに困りません。

逆に、面悩ましいところとして

- 野口 悠紀雄さんが提唱したときよりも、アクセスが厳しい時代

- アクセス数が気になるなら、学習記録分野とやり方に工夫が必要

- 稚拙なものにならないか、始めるのが恥ずかしい

アクセス数との両立を考えること自体もブログの腕が磨かれます。

悩ましいですが、デメリットというほどではないでしょうか。

学習記録ブログの工夫として

- まずは書いてみよう

- 網羅性を入れよう

- タイトルキーワードなどは後からでも工夫しよう

- 少しでも興味を持ってくれる切り口で記事を書こう

春の学びのいい季節。参考にしていただければ幸いです。

【編集後記】

春のにぎわいの朝からの一日、少しばかり春の活気を感じます。

まだ、お休みの大学生もおおそうですね。

【運動記録】

ジョギングO ストレッチO 筋トレO サプリO

【昨日のはじめて】

ぜいたくモスバーガー

【昨日の子育日記】

今日は子供と朝からボール遊びです。

上から投げるのもまだままなりませんが、好き勝手遊びます。

普通に投げたり、又の間から投げたり、蹴ってみたり。

子どもにウケそうなフォームを考えて試しながら、一緒に遊びました。